・

その日、とある平原の小高い丘に、ひとりの男がいた。

芦毛の馬に乗った武士だ。二十の若臭さはとうに抜けきり、三十にほど近いか。調練の後なのか、その顔は汗だくで、軽く着付けた帷子からは、うっすらと湯気が立ち上っていた。

少々骨ばった顔立ちにのる小さめの目は、鋭く西を見つめている。

空は雲ひとつなく、抜けるような晴天。長かった冬の残気もようやく収まり、四月の雨を受けた草木が一斉に伸びて、みずみずしい緑が平原一面に広がっている。放牧された馬が柔らかな新草を食んでいる光景は、穏やかで平安そのもの。

そしてさらにその奥。光を反射してきらきらときらめいているのは、水田だ。そろそろ田植えも始まるだろう。もうそんな季節なのだ。

(いまこの時でないなら、素直に心動かされていただろうに)

彼は無感動な自分の心に失望しながら思った。

この国の、陸奥の国八戸の四月は、とても美しい。だが彼は、出来ることなら地元の景色を見たかった。

彼の故郷は八戸より馬淵川を上ったさらに奥、田子という。

彼はそこの領主、田子九郎信直(たっこくろうのぶなお)といった。

静かにさざめく野原を見つめていた彼は、ふと草原に白い花を見つけた。緑野に咲く、一輪の白い花。

――花と思ったそれは、白い服を着た、女だ。貴人なのだろうか、馬に乗り、護衛と思しき武者三・四人を供に、ゆらゆらと草原の中をこちらに向かい歩いている。

嫌な予感がして、彼は馬を促し走らせた。

さほどの距離もない。女は近づいてくる武士に身構えることもなく、馬の足を止めて待っていた。

武士と女が馬を下りてひざまずき、女が顔を上げる。

その面貌は、異相だった。

鼻梁はまるで岩鷲山のように高く、目元の彫りは大波に削られた岩のように深い。そして大きな目が、こちらを見つめている。

美人とは言いかねる。美人とはふくよかで目の細い女性を言うものだ。だが、彼女の顔には衆人の目を引く迫力がある。

見る者によっては、奇怪とすら言うかもしれない。だが信直にとっては、見慣れた顔だ。

「直子」

「はい」

直子――信直にとって妻となる女は、わずかに怒りの混じった夫の声に、微笑んで応えた。

「何故外に出ている」

「気晴らしにございます。こんなに良う天気ですから」

馬から下りてにこにこと空を見上げた。見上げた折に、彼女の鈴付のかんざしがちりんと鳴った。信直が贈った物だ。

「近くに山菜が生えていました。あとで食べましょう」

美味しいですよ、とよもぎを嬉しげに掲げてみせる妻に、信直は大いに気勢を削がれた。この妻はたびたび、食べ物で人を釣ろうとする。

「八戸殿の許可は戴きました。『信直様の調練を見てくる』と」

それならば安心でしょう? と気持ちよさげな猫のように目を細めて微笑む直子に、信直は首を振った。

「覗き見は感心しねえ」

「私も、馬廻りの方々を放り出すのは感心しませんわ」

ふふふ、と直子は笑みを崩さない。

信直は元々、この妻に強く出られない。

家格が違う、というのはある。直子は宗家――三戸南部家の長女で、信直はその婿だ。だがそれ以上に、この女性の掴み所のない柔らかさに、信直が戸惑っている、というのもある。結婚して既に十年近く経つというのに。

「一騎駆けして、皆様をあっという間に引き離す手管は、それはお見事であんした」

「言うな、やめい」

見られたくないものを、見られたくない人に見られた。

今日は野に出て馬廻り数騎と共に早駆け、乗入れ、組討の調練を繰り返していた。こちらに来てからいつも行っていることだ。

だが、他の馬を少し引き離した時に、ふと衝動が体に湧いた。

誰も居ない場所で大声を叫びたくなるような。何もかもを忘れて走り出したくなるような。気づいた時には馬に鞭を打ち、一気に速度を上げていた。

不意の駆け足に、馬廻りたちはついて来られなかった。勢いに乗った馬はぐんぐんと距離を開け、気づいた時には馬廻りたちが見えなくなっていた。

別に何がしたかったわけでもない。ただ、我慢できなかっただけだ。

「良いではねえですか。野を駆ける殿は気持ちよさそうでしたよ」

「だから、やめい」

手を振って逃げようとすると、直子はその手をそっと掴んだ。

「殿も、きちんと気を晴らさねばなりませんもの」

じっと、見つめられた。その異相の顔を信直は見つめ返しながら、いつも不思議に思う。

妻の顔は、何かに似ている。それは、信直がいつも浮かべる疑問だった。

それが何なのかいつも分からずにいる。

「九郎様ー!」

不意に、遠くからかけられた声に、信直は振り向いた。数騎、騎馬武者が近づいてくる。信直はその声に軽く手を上げた。

「おう、ここだ主馬」

短く軽い返事に、主馬と呼ばれた武士は上気した顔の眉根を寄せて馬を降りた。

「ここだ、でねえですよ。急に鞭を入れるから慌てたでねすか」

二十をようやく過ぎ、生来の浮薄さと精悍さにますます磨きがかかっていく主馬――北主馬介秀愛(きたしゅめのすけひでちか)は、これみがよしのため息をついた。

「馬廻りの面目丸潰れでねすか。九郎様の馬はただでさえ足が強いのに」

「自慢の馬だからな」

信直は芦毛色のたてがみを撫でた。巨躯ではないし少々悍が強い馬だが、よく動くし疲れにくい。かれこれ数年来付き合いを共にしている愛馬だ。

「そりゃー知ってますとも。オレも川守田の時に乗させていただきましたから」

肩をすくめて言う。

「馬術が巧みなのは結構なことだども、オレらを引き離すために使うのはやめてくなんせ」

そこで秀愛は、信直の影に隠れていた直子のことにようやく気がついた。

「これは、ご内儀様!」

「主馬殿、お勤めご苦労様でございます」

「見ておられましたか、おしょしい(恥ずかしい)ことで」

「いいえ、見事な乗入れでございました。我が殿の侭に付き合うていただき、感謝しております」

「ええ、まったくです」

「悪かったでば」

信直は肩をすくめて言葉少なに謝った。どちらも主君に対する敬意が足りない気はするが。

秀愛は南部家の重鎮・北信愛の嫡子だ。今は父の命をもって信直の馬廻りを勤めてはいるが、本来ならば一軍を率いる立場にある。南部家の中でも、かなりの格を持っている。信直に対する馴れ馴れしさは、格が近い故でもある。

それに、そこそこ付き合いの長い信直にとっては口の悪い弟のようなもので、いまさら悪言のひとつやふたつ聞いたところで無礼だ何だと目くじらをたてるほどではない。

信直は馬首をめぐらせて方向転換をした。

「そろそろ戻ろう。あまり遅くなって心配させるのも不味い」

「だったらそもそもひとりでうろつかねでけで、そっちのほうが心配だでば」

「だそうだぞ、直子」

「はい、気をつけます」

「ご内儀様には言ってねえです!」

含み笑いで返す。気安い関係だ。信直にとっては心地よい。だが。

(この主従関係もいつまで続くことかな)

心の中で冷ややかに自嘲し、信直はそ知らぬ顔で馬を進める。顔色を隠すのは得意なのだ。そうやって育ってきたのだから。

ふと視線を感じると、そんな信直を、直子がじっと見詰めていた。その視線に心が波立ち、信直は顔をそらした。

一行は半刻ほど歩いて、やがて、行く先に城が見えてきた。

遠くからも見える大きな城だ。馬淵川を背にした微高地に、広大な郭を幾つも配置したその城は、この糠部にあって一・二を争う雄城であった。

信直はわずかな羨望と共に城を眺める。

信直は現在、あの城に住んでいる。だが、彼の城ではない。

城の名前は根城。陸奥の一角を支配する南部家、その大族たる八戸政栄の居城だった。

田子九郎信直が八戸根城に住んでいる理由は多少複雑ではあるが簡潔だった。

負けたのだ。

彼は南部一族を束ねる宗家、三戸家の家督相続候補であった。といっても、年老いても男子の生まれぬ当主晴政(はるまさ)のもとに、婿養子として三戸家に入ったのだ。

が、折悪しく(そう、晴政やその取り巻き以外の誰もがそう思った)その晴政に実子鶴寿(かくじゅ)が生まれた。鶴寿可愛さに晴政は信直を疎んじるようになり、とうとう両者は矛盾に及んだ。

信直には一族の家老である北氏・南氏がついたが決着はつかず、八戸家の仲裁により両者は停戦した。

だが、その後も晴政は信直の命を狙った。一度は兵を出してまで信直を討ち取ろうとし、からくもそれを逃れた信直は、自らの居城である田子城に篭城した。

その争いを見かねた――あるいは好機とみた――八戸家が信直を引き取ったのだ。

信直はわずかな供を連れて田子城を出、爾来二年以上、この城に住んでいる。

(もはや家督の目は無い)

少なくとも信直自身はそう思っている。まだ正式にではないが、信直は廃嫡されたも同然だった。

しかし、それでも八戸家は信直に利用価値があると思っている。秀愛をいまだ信直の馬廻りから呼び戻そうとしない北信愛も、おそらくはそうだ。

そしてその理由は、信直の傍にいるこの妻にあった。

信直は城に戻って馬廻りたちに解散を命じた後、いつものように城内にある寺の片隅を借りて写経をしていた。彼の日課だ。

文机に紙を置き、無心に文字を書き写す。傍らには小さな仏像を置いていた。

千手観音だ。田子から持ってきた、数少ない私物のひとつだ。

信直はとりたてて信心深いわけではない。臨済の禅門ではあるが、教義に詳しいわけでもなければ、興味があるわけでもない。北信愛のように、髻に仏像を入れて戦場まで行くようなことはしない。

だが、千手観音だけは、武人として仰ぎ見ていた。

三界二十五有全てを救う、衆生救済の菩薩。あまねく慈悲を行き渡らすそのあり方は、形は違えど武門の範だと、小さな頃から思っていた。

自分は所詮俗世の人間である。千手観音のように、全てを救済できるわけでもない。殺生をもって治をなす、罪多き武士でしかない。

だが、それでも、自身が励めば救えるものがあると思っていた。

家督につけば、多くの救いを実践できると、浅はかだが、思っていた。

「いかんな」

余計なことを考えている。信直は文字の書き崩れた紙を取り替え、再び写経に戻った。

そして、あっという間に時間は過ぎていった。

日はまだ赤くなっていないが、そろそろ夕方になる。信直が文机に載せた紙を片付けて立ち上がろうとすると、寺の小姓が来客を告げた。

「おう、今よろしいか、九郎殿」

足早に小気味良い足音を立ててやってきたのは、こざっぱりした裃姿の男だった。

取り立てて特徴のある男ではない。背は高いが細くはない。地味だが整った顔は精気に満ち、さぞ若娘に騒がれよう。

ただひとつ、その瞳だけは、飢えたヤマイヌのようにぎらぎらと異様に光っている。その溢れる野蛮さを、穏やかな物腰に隠そうとしている。

八戸政栄(はちのへまさよし)。この城の城主である。

「これは八戸殿」

「次郎でよい、と言ったべさ」

くくく、と皮肉げにつりあがった口元から忍び笑いを漏らした男に、信直は首を振った。

「外聞がございます。今の私と貴方では、貫目が違う」

「ぬかす。人目がなければその口は呵責なく俺の悪言をさえずるべに」

「人目がなく、かつ八戸殿の前であれば、ですよ」

そう言って顔を見合わせた二人は、睨むように笑いあった。

気に入らぬ男。お互いにそう思っているし、そう思っていることを知っている。だからこそお互いに本音をぶつけることに躊躇がない。信直とこの城の主の関係は、そんなものだった。

「それで、何の御用でしょうか。御当主自らが足をお運びになるなど」

「なに、ここなら聞き耳を立てる者がいないしな」

「……“草”が城にいるので?」

思わず声を押さえた。草、即ち間諜だ。

「ああ、どうも本丸から話が漏れているようだ。今誰がやっているのか、内々に探っているところだ。九郎殿も気をつけてほしい」

「わかりました。義父殿(晴政)でしょうか?」

「多分な。まあ、それでもかまわないんだがな。誰が漏らしているか知らんが、こっちとしても利用しがいはあるからな」

「利用?」

「最近俺は、『俺は御家督様と戦う気はない』と家中に言いふらしているだろ? まるで怯えたような態度つきで」

「なるほど」

信直は苦笑した。そう振舞うことで油断を誘っている、ということか。相変わらず食えない男である。

「それで本題だが……ついさっき、東殿の使者がこちらに参られた」

東殿、の名前に信直は眉を上げた。

北氏・南氏と同じく、三戸南部家の家老にして晴政第一の側近、東政勝(ひがしまさかつ)のことだ。八戸氏と領地を接し、両者の橋渡しを務めている男でもある。

「……なんと?」

「いつも通りだな。九郎殿を引き渡すように、という奴だ。もはやお決まり過ぎて聞くのも飽き飽きたわ」

「今帰っても、あちらも面倒ばかりでしょうに」

信直は苦笑した。信直の正式な廃嫡がなされていないのは、それに抵抗する信直派の南氏や北氏がいるせいだ。再び暗殺しようとしても、両者が黙っておるまい。

「まあ、こればかりは向こうも突っぱねられると分かっていても言わねばならんだろうからな。政事の滑稽なところよ」

政栄も苦笑した。

「それでだ、そちらの謝罪と誓詞が先だ、といつもどおり突っぱねたら、ご家督様も痺れを切らしておられる、と脅してくる。まったくもって傑作よ」

「よっぽど焦れておいでだな、義父殿も」

愉快そうな政栄に、信直は同意の冷笑を浮かべた。

三戸宗家の現当主、信直にとっては義父に当たる南部晴政は、八戸に引き取られた信直を警戒し続けている。一度八戸の仲立ちで手打ちをしたのに、その八戸の面子を潰してまで再び信直を殺そうとした御仁だ。彼は信直をよほど恐れているのだろう。

(まったく滑稽だ)

「この戦は先に我慢できなくなったほうが負けよ。今あちらが手出ししたら、今度こそご家督様からひとは離れるよ」

そして、それが政栄の狙いでもある。

そうなれば、この男は信直を旗印にして三戸へ攻め込むことも辞さないだろう。家督騒動の時は中立を保った八戸家であるが、それは決して三戸へ野心がないからではない。政栄は慎重ではあるが、それは先を見通す目があるゆえであって、生来果断な性格だ。

無論政栄や、それに北信愛たちも、信直が現状で家督に就くとは思っていない。ただ、この先鶴寿が死なぬとも限らぬし、信直が晴政の婿であり続ける限り、しばしの間――赤子の鶴寿が元服しその子が生まれぬ限り――家督の座を狙うことが出来る。そうでなくても、信直は南部の重臣として振舞うことが出来る。

彼らが見据えているのは、いずれ亡くなるであろう晴政の後だ。

晴政亡き後、幼君を戴くことになる南部家では、かならず何かしらの混乱が起こる。その時、信直という男がかならず価値を持つ。彼らはそれを待っているのだ。

信直もまた自分に求められている役割を理解している。

自分は神輿。それが、信直が八戸で生きるために振舞う態度であった。

「今しばらく、連中の動きに注意せねばならないかも知れんな。面倒なことであるが、九郎殿も気をつけられよ」

「承った」

「それでいまひとつだが、九郎殿の御内儀殿のことだ」

「と、言いますと」

首を傾げる。

「既に御身らがこちらへ来て三年だ、男だろうが女だろうが、故地を離れて城に篭ってばかりでは気鬱にもなろう。だから今日は城から出るのを許したが、出来ればあまり外に出ないでいただきたいのだ。まだまだ何があるかわからん故」

政栄としては少々気がかりなのだろう。直子は、信直でも時々行動が読めない。大事な時期だ、あまり勝手に動いてもらいたくないのは分かる。

「ご趣旨は分かるが、警戒しすぎではなかろうか」

東勢が動いているからといって、そうそう八戸領に踏み込んでくることもないだろう。政栄の懸念は少々行過ぎている気がする。護衛をきちんとつければよいではないか。

それに、直子はよく勤めを果たしてくれている。彼女が多少なりとも気晴らしを出来る機会があるならば、あまりとやかく言いたくはない。

「勘違いめされるな」

政栄は信直を鋭く断じた。

「晴政殿のご息女たる御内儀殿がいてこそ、そなたは三戸の家督を狙える地位にいまだ居られるのだ。御内儀殿がおられぬそなたなどタダの木偶だ。そなたより、御内儀殿のほうが今は価値があると心得られよ」

信直は、口を開くことが出来なかった。

「そなたの父、石川左衛門佐殿は大族であった。だが大浦弥四郎によって津軽で果てた。そなたに残っているのは田子の小城のみ。純粋な後ろ盾になってくれるところなどもはやありはせん。今御内儀殿を失い廃嫡となれば、南殿も北殿も、そなたに味方する者は居なくなろう」

政栄は立ち上がり、そのぎらつく目で信直をねめつけた。

「ご自分の立場をきちんとご理解していただかねば、八戸としても困るのだ、田子殿」

では、と再び小気味良い足音を立てて、政栄は慌しく去っていった。

部屋にひとり残された信直は、うつむいたまま拳を握り締めた。

既に夕日が部屋に差し込んでいる。信直は茜色に染まった文机を殴り飛ばした。

直子は城内を歩いて、寺のある曲輪に向かっていた。

手には軽い食事をたずさえている。この時間、信直はそろそろ日課の写経を終える頃だ。夕食前にちょっとした食事を持っていくのが、最近の習慣になっている。

信直の一日は、カラクリのように正確だった。夜が明ける前に起き出して剣を振り、空が白じむころに食事を採り、その後は武芸を磨き、時に馬を出して馬廻りとともに調練、午後には城の書物を借り出してそれを読むか写経に励むか。そんな一日を全く同じように、まるで鶏のように、毎日決まった時間に繰り返し続けた。

それは、乱脈な生活に陥ることを戒めるためであったし、気鬱を防ぐ術でもあるようだった。

妻としては、きちんと決まった時間に動いてくれるのはありがたいが、逆にそれが直子にとっては懸念の種でもある。

そのような生活の裏に、彼が追い詰められているという事実が横たわっているからだ。

三戸にいた頃なら、種々の政務があった。だが今はそれもない。持て余した時間は人を腐らせる。それに信直は必至で抗しているのだ。

思えば、信直という男も哀れな者なのだ、と直子は内心思う。

信直は南部一族の大族、石川高信の長子だが、元々は正室の出ではない。故に高信の本領・田子に迎え入れられることなく、母の故地である岩手一方井の城で、父とまみえることも少なく育ってきた。

そして次男が生まれるとようやく田子に呼ばれ、三戸の宗家に婿入りして家督候補となった。

その生まれ故か、彼は周囲の期待を裏切らぬよう、必死に勤めてきた。幼少の頃から文武に励み、家督としての振る舞いを見につけ、確かに成果を出し続けてきた。

なのに、赤子ひとりが生まれたせいで家督から追いやられた。

しかも、家督から追いやったのは直子の父なのだ。

直子からすれば、はっきり言っていい迷惑である。

(容易に断てぬ仲を結んでおいて、子供可愛さにこの縁を無理くり断とうとするのだから。ああ馬鹿らしい)

時のいたずらというものは確かにある。養子に家督を継がせると決めた後、実子が誕生するのも、時の残酷ないたずらと諦めることも出来るかもしれない。

だからといって晴政のやり方が上手いとも思えない。

自分の夫だけはそんな男にはすまい、と密かに決心していると、寺の方向から男がやってくる。それがこの城の主だと気づいて、直子は立ち止まって頭を下げた。

「おう、御内儀殿。九郎殿のところへ行くのか」

「はい、八戸様」

背の高い男は丁寧に頭を下げた。直子も顔には丁寧な笑顔を浮かべているが、内心は舌を出している。

直子は政栄が好きではない。

「困った」

「何がでしょう?」

「今はちと、九郎殿の機嫌は悪いかもしれん。怒らせてしもうたでな」

「……何を言うたのかは知りませんが、あまり夫をなぶらねえでくださいまし」

「ちと釘を刺しただけだ。信直殿も分かっておられるよ」

政栄はぐい、と自分の身体を折り曲げるように直子に近づけた。

「御内儀殿も、御身を大事になされよ。御身は“玉”であらせられるのだから」

直子はヒクリと眉を上げた。

だから嫌なのだ。この男は、信直や自分を、政事で使える武具かなにかとしてしか見ていない。

武門としてはそれが正しかろう。が、いつかほえ面かかせてやる、と密かに思う。

「ええ、承知しております」

その答えに政栄はにこりと笑った。信直よりも少し上の三十ほどのはずだが、まさに男盛り、その整った顔はさぞ若娘に騒がれよう。

「九郎殿も、賢い御内儀殿でさぞ頼もしかろう。これからも九郎殿を支えてやってくれ」

「あはは。大丈夫ですよ」

直子はほがらかに笑ってみせた。

「我が夫は、私が支えずとも立派に立ってみせます。ご心配せずとも大丈夫ですよ」

「ほう……」

政栄はにこりと笑った。そこに隠れているのは、鋭い牙だ。

「御内儀殿は、九郎殿を高く評価しておられるのだな」

「それはもう」

直子は大きく頷いた。

信直は、決して明るい性格ではないし、なまじ頭が良いせいか、悪い方向にばかり物事を考える。そんな風に悩んでいることを、時折うっとおしくさえ思う。

だが、彼はこちらが不満を打ち明ければ、きちんと聞く耳を持っている。どんな些細なことでも気づいて気を回し、かならず聞き届け、吟味する。そんな彼の性質を、好ましく思っている糠部侍達は多い。

それは自分にも同じだ。妻が抱く色んな不満を、出来うる限り察しようと努力してくれる。それだけでも十分すぎる夫だ。

この縁は断ちたくない。

それが、本当に彼と自分の為になるならば、だが。

「九郎殿は、御内儀殿がいてこそ光る男だと思っておりますぞ」

「あら、御上手なことをおっしゃる」

くすくす笑ってはぐらかし、それでは、と言って直子はその場を離れた。

おそらくは不機嫌になっているであろう夫をどう宥めようか、と考えながら。

鰯油に火が点され、部屋がかすかに明るくなっても、信直は宛がわれた部屋の外で剣を振るっていた。

「そろそろ、お休みなさいませ」

直子がそう言っても、信直は剣を振り続けた。

身体をいたぶるその苦しみに耽溺して、一時、何もかも忘れようとしても、容易には消えてくれない。

脳裏には、政栄の言葉と現状ばかりが巡る。

信直は、焦っていた。

家督争いに敗れ、先は見えない。南部晴政との対立は解けず、本領に帰る見通しも立たない。時間がなにかを解決してくれるのか、分からない。

なにもしていないわけではない、今も自分を頼みとしてくれている者達との連絡は欠かしていない。だが、逆を言えばそれしか出来ない。出来ないから、自分を鍛える以外に、やることが思いつかない。

政栄の言ったことは、事実だ。信直は、もはや何も持っていない。

南部一族の血筋というだけなら幾らでもいる。家督を継がないならば継がないで父・高信から引継いでいたであろう津軽の大領も、父の戦死と共に消えうせた。

あるのは家督相続候補だったという名分だけ。それも直子がいなくなれば失われる。そうなれば、晴政は嬉々として信直を打ち滅ぼそうとするだろう。

直子は、信直の生命線ですらあった。

何度か声をかけても素振りをやめない信直に呆れたのか、直子が部屋に引っ込んでしまった。と、思うと、またひょこりと縁側に現れ、振りかぶって。

「せい」

何かを投げた。

信直がとっさに剣を横薙ぎに振るい、それは音もなく斬れた。

その拍子に斬られた欠片がぽこんと信直の額に当たった。

暗がりにころころと転がるそれを、信直は拾った。

「餅……?」

掌ほどのそれは、椿の葉に包まれた餅だった。

「お見事です」

「何をする」

「いい加減になさいませ」

そ知らぬ顔で直子は斬られた椿餅を拾い上げて、ああもったいない、と呟いた。投げたのはそちらではないか。

「身体を壊されるのは勝手ですが、それを世話するのは私です。戦でならともかく、いらぬ仕事を増やされたくはございませんよ」

「そんなことはせぬ」

「なら早うお休みなさいませ。身体は労わらねばなりませぬ。軽い食事を作ってきますので、それまでに身支度を整えませ」

信直が何か言う前に、直子はさっとひっこんだ。逃げ足の速い女だ。

「…………」

信直は仕方なしに井戸の水をかぶって汗を流し、びしょぬれの服を着替えて部屋でおとなしく待った。

手持無沙汰の間、信直は直子のことを考える。

直子は、良い妻だ。

石川高信の息子というだけで宗家の婿となった至らぬばかりの自分と結ばれても、嫌な顔せず支えてくれる。こうして家督から滑り落ちた今も。

少しわがままで、少し悪戯者だが、それもワラシのように微笑ましく、愛らしい。変わった面貌をとやかく言う者もいるが、彼女の顔を醜いと思ったことはない。むしろ、端整で美しさすら感じる。良い妻を娶った、と本気で思っている。

信直は、確かに直子のことを好いていた。

でも、彼女がそうだとは限らない。

彼女にとっては、自分に嫁ぐよりももっと幸せな場所があるのかもしれない。今の零落した自分についていくことに、彼女は苦痛を感じているのではないか。彼女が気晴らしに外へ出かけたのも、自分が苦労をかけているせいだ。

自分はもはや、彼女に釣り合う男ではない。自分が彼女を縛りつけるのは、彼女にとっては負担ばかりなのではないか。

ならばいっそ離縁したほうが、彼女にとっては幸せなのではないか。宗家の長女であるなら、良縁は幾つもあろう。

それは、信直にとって、決して言い出せない棘のようなものだった。

言い出せるわけがない。たとえそうだとしても、直子との離縁など周囲の誰も認めない。

信直と直子の婚姻は、政事だ。恋情など、政事の前には考慮されることはない。

それでも、恋情を抜きにしても、自分の元にいるのが本当に晴政長女たる彼女にとって一番良い選択なのか、信直は確信をもてないでいた。

「はい、おまたせいたしました」

直子が台所から持ってきたのは、普通の餅と、椿餅だった。

信直は素直に食べた。旨い。

直子はじっと信直を見つめている。

……いっそ、彼女に弱みを見せてしまいたいとも思う。

だが、彼女は宗家の長女なのだ。自分の言った事は、彼女を通じて宗家に伝わる。

別に彼女を敵だと思っているわけではない。それが三戸家の女としての、彼女の仕事であるというだけだ。

彼女は晴政と自分を繋ぐ貴重な連絡のツテなのだ。だが、それを失ってはならないと思うと同時に、わずらわしく思うのだ。

「? ……なにか?」

じっと顔を見すぎていたらしい。直子に苦笑された。途端、美しさから愛嬌が生まれるから不思議なものだ。

「いや……」

「変な方」

信直は考えにふける。

彼女は、どう思っているのだろう。自分と共にいることに。

「……その、お前は、ここの生活は大変か?」

「なんですか、いきなり」

信直の要領を得ない質問に、直子の苦笑が深くなる。

どう言ったものか、酔いの回り始めた頭で言葉を探す信直に、直子はやれやれと応えた。

「そりゃあ、八戸殿に間借りしている立場ですから、そんな大きな顔は出来ないわけですし、何かと不如意にはなりますが、やりくりはなんとかなっておりますよ。ご安心くださいませ」

「その辺は心配してはおらんが……」

「八戸殿も奥様も、何かあれば十分頼って欲しいと仰せられますが、そういうわけにも参りませんでしょう。馬廻りの皆様にもご迷惑はおかけしておりますが、しばらくの辛抱ですよ、きっと」

しばらく。しばらく。信直は、皮肉げに口端を上げた。

「……そうかな? 俺はこのまま、八戸で一生飼い死にするかもしれん」

「九郎様」

「信愛たちも見通しが甘い。あの義父殿がやすやすと譲歩すると思うか。あちらは引かなければそれでいい。こっちは既に負けがこんでいる。八戸殿は、よほどの好機でない限りは挙兵はしないだろう、見る目がある方だからな。負けるほうにはつくまい」

「酔っておられますか?」

「いや」

酔って、何もかも夢だったと思えれば幸せなのかもしれない。

だがあいにくこれは、夢ではない。

三戸南部家の分家の長子として生まれて、一介の武士として南部家に奉公するはずが、何の天命か、宗家を継ぐこととなった。

嬉しくなかったわけがない。誰もが羨む武家の棟梁に、しかも新羅三郎の裔たる名家・南部家の後継者になるのだ。力不足ながら、一代の名君になると意気込んでいた。

だが、棟梁になる前にその機会は失われた。義父に子が生まれ、そこからはお決まりの家督騒動。そしてあっという間に地位を失い、実の父である高信は殺され、そして今は他人の領地で寄食する分際となった。

「俺には、力が無い。これだから、このざまよ」

様々なものを自分は手に入れていた。だが、どれもこれも守りきることは出来なかった。他ならぬ自分の力不足のせいで。今できるのは、ただ他人の思惑に乗るだけ。

この目の前にいる妻すら、きっと自分だけの力では繋ぎ止められない。そして一緒にいたらいたで、苦労ばかりかける。申し訳なさばかりが強くなる。

「お前も、この先、俺についていっても、ろくなことはないかもしれんぞ」

うつむいた信直に、直子はしばしの間無言で返した。そして、

「九郎様」

「…………」

「それは、私に三戸へ戻れという仰せですか」

驚いて顔をあげれば、彼女は信直を睨んでいた。

「ち、違う」

慌てて首を振るが、彼女は承引しない。

「ご不満なれば、私を三戸にお戻しになさいませ。私は帰ってもかまいません」

「――――」

信直は、最後の言葉に頭が真っ白になった。

心の中でなにかが、ばりん、と陶器のように割れた。くらり、と目の前が暗転するようだった。

身体がぶるぶると震えていた。言葉が出てこない。だが、何か言わなければならない。

心が、軋みを上げる。

「九郎様は、身一つになればよろしい。……私は――」

「俺は」

信直は喉につかえた言葉を無理やり吐き出した。

「俺は、そんなに頼りないか」

想像以上に弱い声が出て、信直は力なく笑った。

頼りない? 今の自分の姿を見てみろ。

「いいえ、違います」

「いや、言わずともよい」

情けない男だ。直子が失望するのも無理はない。今まで辛抱してくれたことのほうが不思議なのだ。

「お前の好きなようにせよ。俺は、咎めん」

信直はそう言って立ち上がった。その場にいることが出来なかった。

振り向くことも恐ろしくて、信直は足早に部屋を出た。

「御内儀様、そろそろ」

部屋の明かりがいつまでも消えないことに、火の心配をしてやってきたお付の女中が声をかけるまで、直子は座り込んでいた。

女中の言葉にも生半可な返事を返して、さすがに当惑してきた女中が誰か呼ぼうか、と考え出した時、唐突に直子が呟いた。

「……今度、出かけます」

「は? はあ……。どこへ?」

「そうですね……」

細々と呟く彼女の言葉に、女中は目を丸くした。少しく意外な場所であったからだ。

「九郎様には内緒で、出来ないものでしょうか」

「殿に内緒で、ですか?」

女中はどうしようか迷い、それから決心したように頷いた。

「――わかりました。少々思案いたしますので、明日には」

――女中は直子の部屋を辞した後、残りの仕事を終わらせると、ひそかに馬屋に向かった。

そしてその片隅で馬の世話をしていた馬飼いと落ち合うと、城内で得た四方山話とともに、さきほど聞いた直子の話をそのまま伝えて聞かせた。

この馬飼いならば気が利くし、外にもよく行く。良い方法を思いついてくれるはずだった。

「……ならば」

と、その馬飼いは一計を案じて見せた。女中はその案を喜び、翌朝早速ご内儀様に伝えようと決めた。

女中は知らない。

女中が情を寄せているその男は、馬の調練のために野へ出るたびに、東氏の領地に住む馬飼いに城の内情を報告していることを。

その相手の馬飼いが伝えた話は、すぐさま東氏の領地を経て三戸へ届くことを。

数日後。

その日、根城は朝から妙に慌しかった。

武士達が慌しく動いている。武士たちはそれぞれの家士に指示を飛ばし、下人たちも馬に戦用の鞍をかけ、職人たちが武具の準備に追われている。台所では慌しく炊き出しが行われ、もうもうと湯気を上げている。

紛れもない、戦の空気だ。

「国境で悶着があったそうだ」

起き抜けに政栄に呼び出されて伝えられた言葉に、信直は眉をひそめた。

「俺が出ることとなった。動員は間に合わんが、ひとまずは城廻りの者達を連れて行くつもりだ」

「八戸殿みずから? そんな大事なのですか?」

「悶着自体はそんなに大きなものではねえらしいが……東殿の軍勢が動いている」

政栄はいかにも気に食わない、と言った顔で吐き捨てた。

「ニ・三日前から動員がかかっていたみてえだ。国境の北に兵を集めようとしている。何を考えてやがんだか」

ちょっとした国境の悶着で、すぐさま軍勢を出すというのはいかにも解せない。しかもあからさまに用意した動きをしている。

「九郎殿はまだ出さないが、動けるようにはしておいてけで」

「わかりました。北殿と南殿には、我が家臣から連絡を?」

「主馬殿か、頼む。俺の家臣も添えよう」

そういうと政栄はさっと去っていった。

信直は身体に力を入れると、自室に戻った。

晴政側が動いた。何をするつもりかはわからないが、何かしらの大事になる。

「直子、直子!」

声をかけるが、返事は帰ってこない。

ここ数日、信直は直子を見ていない。ありていに言って避けていた。

だが、そうとも言っていられない。情けないが、直子の手は必要だった。

「おい、どこだ?」

直子がいるはずの部屋を覗く。が、そこには誰も居ない。

ただ、自分の観音像だけが、机の上に置かれていた。

「直子?」

いくら探しても、直子はいなかった。

慌てて小姓たちに尋ねても誰も知らないと言う。ならば、と城の門番に聞きにいくと、貴人の女性の出入りはなかったが、そういえば馬飼いについて出て行った女がひとりいた、という返答があった。おそらくそれが直子だ。

わざわざ変装してまで外に出た、そこまでしなければならない理由は、信直はひとつしか思い浮かばなかった。

――ああ、きっと三戸に帰ったのだ。

妙な確信が胸を通り抜けて、信直は誰も居ない部屋に立ち尽くした。

目の前に立っている千手観音が、じっと信直を見つめている。

好きにしろ、と言ったのは自分なのに、こうして落胆している。勝手なものだ。

きっと期待していたのだ。彼女が自分から離れないことを。

「九郎様、お呼びということだども」

秀愛が部屋に来たが、がっくりしている信直を見て目を丸くした。

「なにしたんすか、そったに力無ぐして」

「……直子が、出ていったよ」

「! ど、どういうことなのすか?」

秀愛が目を丸くした。

「大変でねえですか! 八戸勢にも手ぇ貸してもらって早く見つけねば!」

「――いや、いい」

「……えっ?」

「北殿と南殿に急ぎ知らせの飛脚を。お前が使者だ。東殿に捕まらぬよう、道は選べ。他の者は、武具の準備を」

「ちょちょちょ、待ってけで! なしてそったな事言うってや、おかしいべさ!」

秀愛は慌てて主に詰め寄った。普段の信直なら、直子に対してこんな態度はとらない。明らかにおかしいと秀愛からも思われているようだった。

「直子は、自分から出て行ったのだ」

信直は苛立ちをこめて秀愛を振り払う。

「見限られたのだよ。俺は」

口にするのも痛い。が、それは事実だ。

「見捨てられたって、なして?」

「……お前には関係ない」

「いんや、言ってけでや九郎様。でねば他の連中も納得しねえ!」

「うるさい、はよう去ね!」

「…………」

秀愛は信直を見つめたまま去ろうとしない。信直は今一度怒鳴りつけようとして。

「それは、無えっす」

秀愛は信直を直視して断言した。

「そったなことは、ありえねえっす。ご内儀様が信直様の前を去ることはまずありえねえ。絶対、ありえねえ!」

かっと、信直の頭に血が上った。

「貴様……なしてそったなこと言えるってや!」

秀愛のほうが、妻を理解しているかのような口ぶりが、怒りを誘った。

「手前が、なして! 手前は、何を知ってそったな減らず口叩ける!?」

「……九郎様。内儀様が東殿からのご使者と対面した時のことは聞いておいでですか?」

「――いや」

信直は虚を衝かれた。初耳だ、なんだそれは。

「先日東殿の使者が来た折、内儀様にも言伝てがあるとおっしゃい、評議の場に呼ばれたのです。信直様や俺たちが出張っていた日のことです」

あの日。直子と仲違いした日だ。

「使者はご内儀様に三戸への帰還を促したそうです。晴政様からのご命令である、と」

父親からの召喚。事実上、離縁せよと言っているに等しい。

「ご内儀様は、その場で断りました。『父に言われてでも別れる気はない。たとえ城で討ち死にしようと、自分は田子九郎の妻である』と」

「――――」

「政栄様からこれを聞かされた時、オレは羨ましく思ったものです、我が殿は果報者だと」

「だがそれは、人目があればこその言葉かもしれないではないか」

政栄が同席する場で、「別れる」などと言うはずがない。それは政治家として当然の発言だ。

「……それに、俺は、あいつに、言うたのだ」

信直は、あの夜の顛末を秀愛に言った。恥をさらすことそのものだが、かまってはいられない。

最後まで聞いた秀愛は、大きくため息をついた。

「九郎様らしくもねえ、きちんとご内儀様の真意に耳を傾けられだか?」

「真意だと?」

「はい、九郎様。九郎様はご内儀様の真意を勘違いしておられる。ご内儀様は、信直様をその程度で見限るような方ではねえ」

「なんで、なんでそったなことがわかる?」

「ご内儀様は、オレと志を同じくする者だからです」

「志を同じく?」

「はい、九郎様。九郎様はオレが父に言われて九郎様にいまだ侍っていると思ってらようですが、それは違えます。九郎様が九郎様であるからこそ、仕えてらのです。それによって自分が北家の家督を失っても、オレはかまわねえです」

「――――」

「ご内儀様も同じです。だからオレとご内儀様は、仲間なのです」

秀愛は信直の前に膝をつき、見上げた。

「九郎様、九郎様はもはや三戸宗家の跡継ぎではございませぬ。んだども、それで貴方の価値が失われるでしょうか? オレが仕えた男は、そんたな薄い男ではございません。かならずや南部の家を弥栄に導く人です。見限るとすれば、貴方様が堕落した時です」

気づかなかった。秀愛が、自分をそう見ているなど。

「ご内儀様も、それを知っております。信直様に帰ってもいいと言われたって、自分から帰るひとじゃありません」

信直は秀愛の言葉に立ち尽くし、ふと、千手観音と目が合った。

ああ、そうか。と信直は気づいた。自分にとって、直子がいかなる存在なのか。

信直は、身が軽くなるように感じた。それは、懐かしい感覚でもあった。

期待を背負わされることは、その重さに苦しむだけではない。

自分が預かった彼らの助けがあれば何でもできる、という根拠のない自信が、体中に満ちるのだ。

それは昔、家督を継いだ時に、直子と結ばれた時にも感じたものだった。

何故今まで、忘れていたのだろう。

信直は膝を折り、秀愛の手を握った。

「……秀愛、すまない。俺は、お前たちが見守ってくれていたことを忘れていた」

「……信直様、それは、御内儀様に言ってくだせえませ」

「そうだな」

「御内儀様を逃がしちゃなんねえです。あったな良か内儀様なんてなかなかいらっしゃらねえですよ」

もう間に合わないかもしれない。だが、探さなければならない。彼女がどうしたいにせよ、言葉を届けなければならない。

「急ぎ馬を出しましょう」

「そうだな」

と、急ぎ直子を探す算段をしようとして、信直の脳裏にふとした思い付きが浮かんだ。

――東勢は、なぜ今動いた?

――直子が外に出た、今に。

関係のないはずの断片。それが組みあがり、最悪の想定に結びつく。

妄想かもしれない。だが、無関係とも思えない。

「急がねば」

信直は呟き、甲冑に手を伸ばした。

直子は、ゆらゆらと境内を散歩していた。

少し風がある。さざめく風に撫でられ、梢が静かに音を鳴らしていた。

――櫛引八幡宮。南部一宮として南部一族の信仰を一手に集める、大社に彼女はいた。

夜明け前、馬飼いにまぎれて直子はこの神社にまで来た。櫛引八幡は東氏の領地にも近い。行こうと思えば、川を越えてすぐにでも行くことが出来る。彼女はそこに、自分の身を一時置いた。

突然の来訪に別当も驚いていたが、三戸当主の娘たっての願いと言うことで、密かにではあるが本殿で祈ることを許された。

直子はさきほどまで、仏像を前にじっと座っていた。

そこで自分はどうするべきなのか、考え続けていた。神仏に問いかけ、内心に問いかけ続けた。

好きなようにせよ、と信直は言った。

その言葉は、直子に、棘となって刺さっていた。

悲しませるつもりはなかった。けど、彼の困ったような笑い顔は、確かに傷付いていた。

そして、その言葉に自分もまた傷付いていた。そして、自分の行く末を突きつける言葉でもあった。

自分がもし信直と離縁したら? それは、直子があえて考えようとしていなかったことだった。

可能性はある。八戸氏や三戸の北氏・南氏が自分と信直が別れることに反対していても、政事の成り行き次第では自分と信直は引き裂かれる。この前のように露骨に離縁を迫られることだってある。

それを考えたくなかったのは、単に直子のわがままだ。

そうなったら、どうなるか。自分はおそらく、どこか大きな家にまた嫁がされる。南部一族の家なのか、それとも安東や小野寺のような他の大名家なのか、それはわからないが、そうなる。信直と関わることも無くなる。

自分は今までと変わらず、南部家やその家の嫁ぎ相手のために働くのであろう。信直の時と変わらず。

それでもいいのかもしれない。自分はやっていける、という自負はあった。信直の妻でなくても、自分はきっとやっていける。

そう確信してから出てきた言葉は、自分でも意外なものであった。

「九郎様のことが好き」

自分は、少々目立つ顔をしている。からかいを受けることも、ままある。

だが、それを気にせず受け入れてくれた信直が。

孤高と思われがちで、宗家の長女として振舞わなければならなかった自分の、素の部分まで見せてもきちんと受け止めて愛してくれた信直が。

細かいところに気づいてくれて、なんでも気を使ってくれる彼が好きだ。

それが、最初に出てきた気持ちだった。

気心の知れた信直のほうが、きっと同じ仕事であっても楽しい。だから、少なくとも今このときは、信直のもとを離れたくはない。それが、直子の気持ちだった。

――でも、信直はそうではないかもしれない。

それどころか、自分が重荷になっているかもしれない、とも考える。

信直は宗家長女という直子の価値ゆえに、自分を見放していない。政治的にも信直は直子を捨てられない。

けれども、直子から見れば、信直は家督相続候補者という肩書きに、自分を見失っているように見えるのだ。

たとえ廃嫡になっても、信直の価値が欠けることなどありはしない。

わが夫は、武具を扱わせればどんな武者にだって負けない。特に鉄砲の腕は糠部でかなう者などおりはしない。

文にも優れ、馬にだって長じている。その才知だって。継ぐべき領地が失われたこととてなにほどのことがあろうか。廃嫡されようとも、戦に出ればかならずや武功を上げ、南部一族の誰もが彼を無視することなど出来なくなるだろう。

たとえ自分がいなくとも、それだけのことが出来る。

それは彼女の確信でもあった。田子九郎信直は、それほどの男だ。

だから、彼の目を塞いでいる直子という存在を一度忘れさせれば、聡明な彼はきちんと自分を見つめなおせると思ったのだ。家督候補者という枷を外した時、きっと彼は本来の実力を発揮できる。正式に廃嫡され味方がいなくなろうと、それは一時のこと、生きてさえいれば信直は必ず再起する。必要ならば自分を捨ててでも、信じる道を選ぶべきだ。

だから、三戸へ戻してみろ、と言った。

別れたいと思ったわけではない。決して。

今の自分は信直にとって貴重な武器なのだと、直子も理解している。でも逆に、自分がいなければ彼は思うが侭に動くこともできるはずだとも思っている。

だから、迷っていたのだ。

けれども、心は決まった。

「行きましょう」

彼女は境内を出た。そのまま馬飼いに行く先を伝えた。

(来てよかった)

信直に秘密で来た甲斐があった。少なくともこの時はそう思った。

――が。八幡宮の所領を離れてしばらくして、直子は気がついた。

「……こっちは、方向が違うわ」

馬飼いは直子の問いに、首を振った。

「……いいえ、こっつでええのす」

直子が眉を寄せたところ、馬飼いは馬を牽きながら頭を下げた。

「申し訳ねえ。んだども、これ以上無え機会でしたので」

「――貴方は、なんのつもりなの?」

「おらえの意思ではねえです。――ほら、すぐに迎えが参ります」

馬飼いは道の半ばに立ち止まって、大きく手を振った。

道の先、わずかに盛り上がった丘の稜線から姿を現したのは、甲冑に身を包んだ武士が、約二十騎。

いけない、慌てて手綱を握ろうとする直子だが、馬飼いはいち早く腰に付けた小刀を抜き、直子に突きつけた。

「申し訳ございません。御内儀様に手荒なことばしたくねえのす。おとなしくしてけで」

「…………」

――――嵌められた。

騎馬たちは直子に逃げられぬよう、取り囲むように近づいた。

そのうちの一頭が直子の前に進み出て馬を下りた。

数百年を経た老木のような、衰えを感じさせない老武士だった。その目からは落ち着きと知性、そして年を経て積みあがった執念が見て取れ、直子はその眼光に知らず震えた。

白くなった頭を下げ、その武士は丁寧に言った。

「お迎えに参りましてございます」

「……東殿」

三戸南部家家老・東政勝。晴政の側近にして、南部家の重鎮。

「……なぜ、ここにおられるのです。ここは八戸の領内ですよ、はようお帰りにならねばお叱りを受けるのではないですか?」

「すぐ帰りますよ。姫様をお連れして、ですが」

政勝はその無骨な顔に満面の笑みを浮かべた。わざとらしさも、ここまで装うと自然に見える。そんな笑みだ。

「はて……前にご使者にもお伝えしたはずです。私は帰る気は無い、と」

「お父上は、ことのほか悲しんでおられましたぞ」

政勝はまるで我が事のように悲しげな表情を浮かべた。

「愛していた娘に、こうもそっけなく袖にされたと」

「怒っている、の間違いではなくて?」

「もちろん、怒ってもおります。娘を離そうとしない九郎殿に対して」

政勝は頭が痛い、とでも言うように、悲しげな顔のまま額を押さえた。

「もはや姫様は九郎殿には過ぎたる嫁、まかりならんと、御屋形様はおおせです」

直子はゆっくりと頭に血が上っていくのが分かった。

貴方が、それを言うか。他ならぬ、貴方が。

直子が怒鳴り声を上げようとしたその時、政勝はぴっと手を前に差し出した。

「お屋形様は、信直様の御助命を約束しておいでです」

直子の言葉が、止まった。

「今までのことも謝罪し、誓詞も差し出すと」

直子の驚きの表情に、政勝は労しげに微笑んだ。

「御屋形様は怒っておられます。ですが、自分の行いが今の状況を作り上げた非も、感じておられます」

政勝は深々と、苦々しくため息をついた。

「思えばこの数年、自身のせいで南部をいたく傷つけたと、御屋形様は気に病んでおいででした。家督争いで南部内でも争いが増え申した。津軽の要石であった石川殿が果てたのも、元をたどれば家督争いで隙を見せたがゆえです。八戸殿のご助力を願って大浦勢を討ち果たすのも失敗し、かえって傷を広げる有様。我らの不徳が、南部の傷をどんどん大きくしていく。

だから、終わらせねばならないのです」

「……その条件が、私と九郎様の離縁、ということですか」

直子の声は、震えていた。

「はい。晴政様は家督を鶴寿様に渡すことだけを考えております。田子殿が正式に廃嫡され、姫様と離縁さえしてくだされば、その不安はなくなります。そのかわり、田子殿は重臣として篤く遇すことも、約束いたします」

それは――悪くない話なのかもしれない、と直子は思った。

確かに家督候補から外れることにはなる。だが、重臣として遇されるなら、現状では十分だ。そして何より、晴政の脅威から解放される。

信直ならば、そこまでお膳立てすれば、きっと大丈夫だ。

私がいなくとも、やっていける。

「既に、八戸殿や南殿・北殿にも、この条件で交渉するつもりでございます」

ですから。と。政勝は深々と頭を下げた。

「姫様も、ぜひ、御承引くださいませ。それが南部の、そして信直様の安寧に繋がると、愚老は考えます」

突きつけられた言葉に、直子は立ち尽くした。

息が出来ないほど混乱して、考えて、ふと、ちりんと、頭のほうで音が鳴った。

それは、鈴の音だ。

自分がつけているかんざしの鈴が、音を鳴らしたのだ。

そのかんざしは、信直が贈ってくれたものだった。

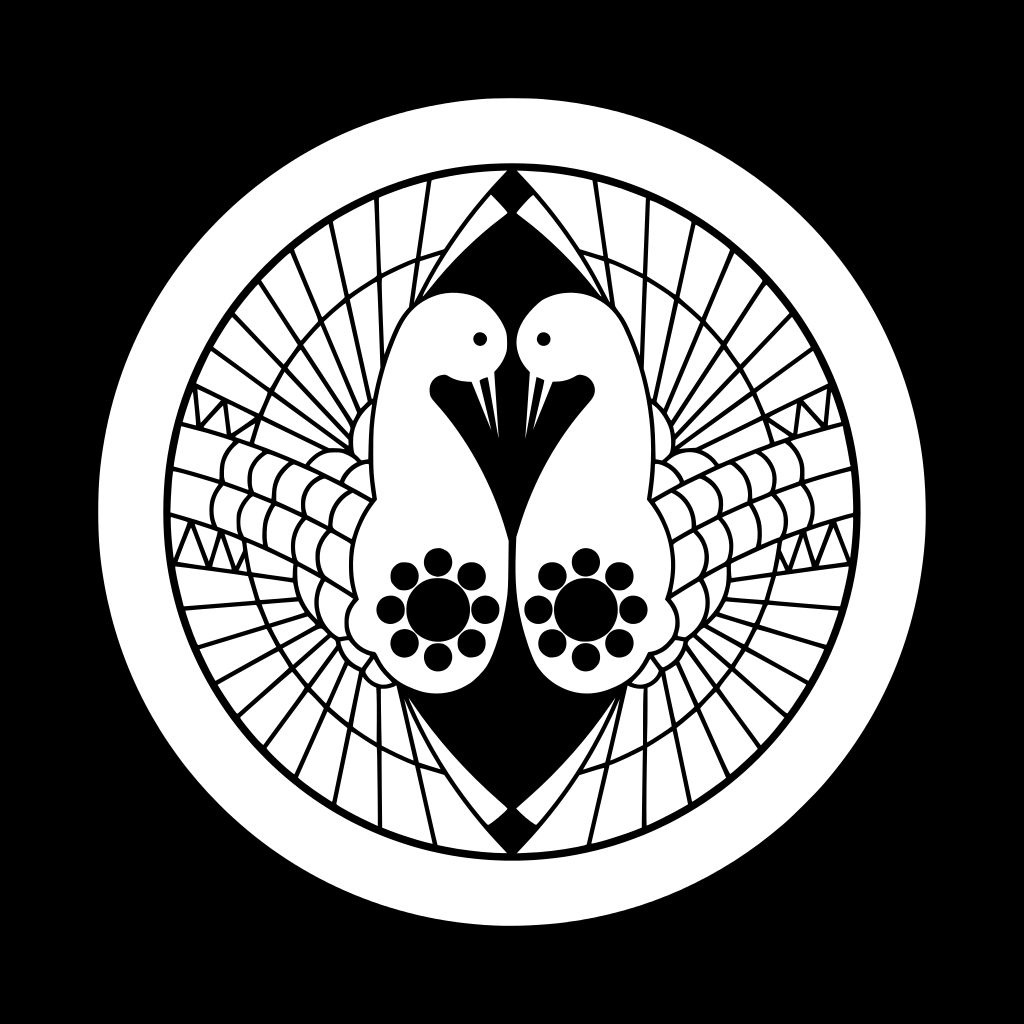

それには、二つの鶴が向かい合う図象が彫られている。南部家の家紋でもある向かい鶴だ。

「向かい鶴は、夫婦鶴でもある」

信直はそう言った。相変わらず言葉の足りない夫だが、たまらず嬉しかったのを覚えている。

直子は決心した。そして、目の前の政勝に言った。

「お断りします」

政勝は、少し驚いたように目を細めた。

「東殿。貴方の言葉、それを信ずる根拠など無いではございませんか。父上は、一度は和睦した夫に襲い掛かりました」

家督騒動の時は、まだいい。晴政はその後、和睦したはずの夫を襲ったのだ。父は名分も無く約定破りを平気でする人間だと、直子は既に見切っている。

「なにより、そなたがここに来ているのが約定破りの証拠ではないですか。私を先に手に入れれば、今言った条件など破り放題です。わざわざさらう気で兵まで出しておいて、約束を守るなどいう物言い、誰が信じよう」

二十騎の武者たちは、直子の迫力に気圧されたかのように、一様に目を見開き、雑音ひとつたてられぬ様子だった。

「お父上は何も変わってはおらぬ。縁を断ち切ることで何かを手に入れようとしておられる。家督争いの時と同じだ。そのようなやり方はいたずらに憎しみを掻き立てるばかりだというのに、ちっとも懲りていない。分かっていない」

縁を断たれる者の痛みも苦しみも、晴政は理解できていない。

家督として人を道具のように使うことに慣れてしまうと、人の情があることを忘れてしまう。人を道具にしてしまう。それでは駄目なのだ。

「たとえ九郎様が何もかもを失っても、廃嫡され家督を正式に失おうとも、それでも私は、彼の側に侍ります。そうでなければ、三戸には帰りません!」

直子は馬の腹を力いっぱい蹴った。

驚いた馬が棹立ちになる。状況にほうけていた馬飼いが、思わずその手綱を手放す。

暴れ馬を必死に御する。巻き込まれぬよう慌てて避けた騎馬たちの隙を見て、直子は馬をその隙間に押し込んだ。

「行って!」

体勢を整えた馬が走る。直子は騎馬たちの包囲を突破した。

「追え! 逃がすな!」

政勝の怒号が飛ぶ。武者たちはさすがに練達の士、すぐに体勢を整えて追撃する。

草原の中を、一頭の馬を二十頭の馬が追う。

「……姫の御覚悟、ようわかり申した!」

政勝は馬上で微笑んだ。嬉しげですらあった。

「大変立派になられました。なれば愚老も、己が覚悟をみせねばなりません!」

まるで競馬だ。しかも向こうのほうが手練の騎手。わずかな距離差もぐんぐんと縮められていく。

「愚老は、南部の争いを収めねばなりません。その為ならば、たとえ人非人と言われようと姫をお連れする!」

ついに騎馬のひとりが直子の馬のすぐ後ろにつく。

追いつかれる――。

「直子!」

その時、声が聞こえた。

前からだ。直子は、顔を上げて草原の向こうを見た。

騎馬隊が走ってくる。先頭にいるのは芦毛の馬だ。誰よりも早く、真っ直ぐにこちらへ向かっている。

見慣れた男が、再び直子の名を呼ぶ。

「九郎様!」

あっという間に直子のもとにたどり着いた信直は、直子に最も近づいていた武士めがけて、すれ違いざま刀を振るった。

武士は直子を捕まえるために戦う準備をしておらず、無防備に斬りつけられて、たまらず落馬する。

それと共に、信直についてきた馬廻りたちが一斉に東勢に襲い掛かる。不意を衝かれた東勢は一気に壊乱した。

「いかん、引け!」

政勝が慌てて声を上げる。

残る東勢は信直たちの追撃を逃れるとさっと集まり、一斉に去っていった。

「追うな!」

信直は下知して直子の元まで行く。急いで駆けてきたのか、信直も馬も汗だくだった。

そのまま心持ち早足で草原を進みながら、ふたりは馬の鼻先を並べて根城の方向へ進んでいく。

「無事だったか」

「はい」

沈黙が流れる。ふたりとも、口から言葉が出てこない。

怒られるかな、と直子は思う。

無断で外出したのだ。それに、もしかしたら信直は、自分が三戸へ行ったと思っているかもしれない。

けど、謝るのも何か違う気がして、直子はじっと言葉を探した。

先に口を開いたのは、信直だった。

「前から、疑問に思っていた。お前の顔が何に似ているか」

「…………?」

「やっと気づいた」

信直は真剣な顔で直子を見つめて言った。

「お前は、俺にとっての観音だ」

――いきなり、何を言い出すのだろう。この男は。

「千手観音ではないな、きっと、十一面観音だ」

十一面観音。千手観音と同じ六観音の一。十一の顔を持ち、十種勝利四種功徳をもたらす菩薩。

それに似ていると、真面目くさった顔で彼は言う。

自分でもぽかんと間抜け顔をさらしているのがわかる。

いや、おそらくそれは、褒め言葉、なのだろう。けど、なんか、そんな風に言われると、唐突過ぎて反応しがたい。いったい自分のどこが、十一面観音に似ているというのだろう。

「私は十一面観音ほどふくよかでも、優しげでもありませんよ」

「仏は、徳を広めるために、わざと異貌の女性となって現世に降りてくるという。きっとお前は、それなのだ」

臆面もなくこの男は言う。

「お前は、俺にとっての十一面観音だ」

直子は、急に顔が熱くなってきた。なんでこの男は、こんな時に自分を口説いているのだ。

「……お前は、もしかしたら俺のことを重荷に思っているかもしれない」

信直は直子を見つめてなおも言う。

「だが、俺は、決してお前を手放さん。たとえ家督を失おうとも、お前と共にありたい」

「――――」

直子の胸の奥から湧いてきたのは――笑いだ。笑いの衝動だ。

なんだ。

彼もまた、同じだったのだ。

同じようなことを、同じように悩んで。

なんて馬鹿らしい。

吹き出す笑いを隠そうとうつむくと、信直は「直子?」と気遣わしげに声をかける。

ああ、なんて愛しい。

「……九郎様」

「なんだ?」

「私、櫛引で仏様にお祈りしたのです。今後自分は、どうしたら良いかって」

「……そうか」

「私も同じです」

直子は自然とこぼれる笑みを抑えずに、万巻の喜びをこめて言った。

「私も、九郎様と一緒に、いたいです」

「そうか」

信直も、笑った。

少年のように明るくて、誰よりも力強い、直子の好きな、彼本来の笑み。

「……戻るぞ、城へ」

「はい」

ふたりの目にもう迷いは無かった。

この日を機に、信直と直子をめぐる状況は目まぐるしく変転した。

そして。

「お主が結婚ね」

「ええ、そったなことになっちまいまして」

信直の部屋に来た北主馬介秀愛は、いつもの軽薄な調子でそう報告した。

「めでたく、信直様の義兄弟になりますよ」

秀愛に嫁いでくるのは、晴政の五女だ。

――東政勝の八戸領侵入は、八戸や三戸内の信直を支持する者たちにとって絶好の機会となった。

北氏・南氏などは『信直殿に対する攻撃である』との名分を立てて兵を動員し、東氏を囲んだ。それはもとより東氏とて想定内だったが、玉(直子)を手に入れられなかったことは東氏――そして指示を下した晴政にとって大きな痛手となった。

晴政としては直子を奪い、強制的に離縁させることで信直の嫡子としての権威を奪うつもりだった。だが、それは失敗した。信直はいまだ嫡子としての権威を持ったままであり、八戸の出方次第では、この事件をきっかけに八戸が晴政と開戦することすらありえた。

晴政側とて、この策が失敗した場合のことは考えていた。三戸宗家(晴政)は、直子の帰還勧誘はあくまで東氏が独断で行ったことであり、国境でのいざこざの際に起こった偶発的な出来事である、との立場をとり、また帰宅を命じても応じない直子にも責はあり、こちらに非はない。東氏と南氏・北氏が開戦するようなら、宗家も黙ってはいない――。強弁ではあるが、それで押し通そうとした。東氏もまた八戸に対しては即座に詫びを入れ、事態を収束させようとした。

信直、そして政栄は、開戦を選択しなかった。その代わり仕掛けたのは、政治交渉だ。

八戸側は、東氏の謝罪を一旦拒否して、兵を動員して東氏の領地を囲んだ。密偵などの情報から、八戸は三戸に攻め込むことまではせず、謝罪をすれば引っ込む――そう判断していた晴政たちにとっては誤算であったろう。

一触即発のにらみ合いがいつ衝突に発展するか――緊張が高まった時、信直側の家老・北信愛が、晴政に交渉を仕掛けた。

これを気に、晴政と信直、両派の間で政治交渉が一気に進展した。めまぐるしくことが進み、両方で人が何度も行き来した。

その所産が、北秀愛と晴政五女の婚姻となったのだ。

つまりは、事実上の和睦だ。

「お前と義兄弟か。やれやれ、と言いたいところだが、まずはめでたい」

「ちったぁ素直に祝ってけでよ、九郎様」

「いや、本当にめでたいことだ。祝いものの準備もせねばな」

「そうですね」

直子はにこにこと笑った。

「あの子はとっても可愛らしい子ですよ、きちんとしてあげてくださいね、主馬殿」

妹の結婚を直子は素直に喜び、姉として秀愛に釘を刺した。

「は、それはもう」

秀愛も満面の笑みで応えた。だらしない顔をひっぱたいてやりたかったが、さすがに今はよかろう。

「まったくお前のお父上(信愛)は本当に交渉上手だよ」

信直は秀愛の父を褒めた。東氏と三戸本家に武力行使も辞さない構えで圧力をかけ、八戸と共に晴政の譲歩を引き出して、自分の息子と宗家の娘を娶わせることで手打ちとする――三戸南部家重臣・北信愛の手腕はいつ見ても鮮やかだ。

「それを言うなら、信直様のお手紙が決め手になったって聞きましたぜ。そちらがその気ならば攻め込むことも辞さない、って書き送ったって」

「書状を送ったのは直子だ」

「それを書けと言ったのは貴方でしょう」

信直が三戸へ攻め込むことも辞さないと言っている、という書状を直子が晴政の元に送ったのも、信直側の一手だった。

『八戸家中でも、今回は信直に対する同情論が高まっている』『いざ戦となったら北氏・南氏だけではない、八戸氏まで参戦するのは確実』という切羽詰った文言は、脅迫として十分機能したようだ。

「親父(信愛)の話じゃ、相当動揺してたそうですよ」

「だといいがな」

実際、信直は挙兵するつもりでいたのだ。馬廻りたちと共に根城を抜け出て、北回りで南氏の軍勢を八戸領近くへ移動させて合流し、国境で戦端を開いて八戸を否応なく戦いに巻き込むつもりだった。

それが出来ずに残念と思うのは、やはり武人だからなのだろう。

「ま、おかげでオレは嫁さんを娶ることが出来たし、殿も」

からかうようにそう言うと、秀愛は威儀を正して深々と頭を下げた。

「九郎様におかれましては、田子へのご帰還おめでとうございます。九郎様の一段の御盛栄のため、我ら馬廻り衆一同、手足となり働く所存です」

「頼りにしている」

「はっ!」

秀愛は自分の結婚報告と同じくらい嬉しそうに応えた。

そう、信直は本領である田子に帰ることになった。今回の政治騒動の成果のひとつであった。

「そろそろ夏ですね」

「ああ」

田畑はよく実っているだろうか。領民たちは変わらず働いてくれているだろうか。

楽しみだ。本当に楽しみだ。

「きっと皆待ちわびておりますよ」

「ああ、地下たちも田子御前の帰りを待っておろう」

「もう」

田子御前、とは領民たちが直子を親しんで呼んでいる美称だ。直子はいまだ慣れてないようだったが、信直としては田子の地下の者たちが直子を受け入れてくれたようで嬉しく思っている呼び名だった。

帰ってからが本番だ。これから晴政との熾烈な抗争が待っている。それに生き残り、武功を上げねばならないのだ。

きっと厳しい戦いになるだろう。しかし今の自分なら、戦い抜けると心から思える。

信直が直子の手に触れた。

「……直子。ありがとう」

「? なんです、唐突に」

直子がくすくすと笑った。

「でも、どういたしまして」

彼女の笑い声を聞きながら、信直は空を見た。

青い、青い、抜けるように美しい空が、広がっていた。

・

・

帆船ハッカ

戦国時代の陸奥南部氏および北東北諸氏に興味を持つ歴史オタ。普段はツイッターで小説や雑考察を書いてます。 twitter.com/kotosakikotoko